Тепловые потери дросселя

Потери энергии в любом электрическом устройстве приводит к выделению тепловой энергии, то есть нагреву данного устройства. К нагреву дросселя приводят потери энергии в обмотке ∆Р1 и в сердечнике ∆Р2. Температура нагрева дросселя Тд зависит от температуры окружающей среды Токр и перегрева дросселя ∆Т

Температура нагрева и перегрев являются основными тепловыми параметрами работы дросселя и зависят от мощности потерь, размеров дросселя и характера отвода тепла от дросселя.

Температура перегрева дросселя рассчитывается по следующему выражению

где ∆Р1 – мощность потерь в обмотке,

∆Р2 – мощность потерь в сердечнике,

SО – площадь поверхности охлаждения открытой части обмотки дросселя,

SС – площадь поверхности охлаждения открытой части сердечника дросселя,

α – коэффициент теплопередачи.

Коэффициент теплопередачи зависит от состояния наружных поверхностей и находится в пределах от 0,9*10-3 до 2*10-3 Вт/(°С см2). Для естественного воздушного охлаждения α = 1,2 Вт/(°С см2), а в случае принудительной вентиляции определяется по выражению

где v – скорость движения охлаждающего воздуха.

Не трудно заметить, если площадь открытой поверхности сердечника SС значительно меньше площади охлаждения обмотки SO, например, при тороидальных или броневых (в меньшей степени) сердечниках, то выражение для перегрева дросселя преобразовывается к следующему виду

где SS – суммарная площадь поверхности охлаждения.

Кроме того, данное выражение можно использовать в случае дросселей с мощностью менее 500 Вт.

Теория это хорошо, но без практического применения это просто слова.Здесь можно всё сделать своими руками.

Какие факторы влияют на коэффициент потерь?

Коэффициент потерь является показателем эффективности передачи сигнала по кабелю или другому каналу связи. Несколько факторов могут повлиять на этот показатель.

Тип кабеля

Различные типы кабелей имеют разные коэффициенты потерь. Например, медный кабель может иметь меньший коэффициент потерь, чем оптоволоконный кабель. Это связано с различиями в конструкции и материалах, используемых для изготовления кабеля.

Дистанция

Чем дальше расположены устройства, передающие и принимающие сигналы, тем выше коэффициент потерь. Это объясняется тем, что сигналы начинают затухать со временем и пространством. Поэтому, при проектировании сети, необходимо учитывать этот фактор и выбирать кабели, которые обеспечивают минимальный коэффициент потерь на заданном расстоянии.

Частота сигнала

Частота сигнала также может влиять на коэффициент потерь. Некоторые кабели могут иметь различные характеристики передачи для разных частот. Например, высокочастотные сигналы могут испытывать большие потери, чем низкочастотные сигналы.

Перегрузка сигналом

Если сигнал слишком сильный, то он может быть заторможен на пути до получателя. Это может вызвать ошибки передачи, которые приведут к увеличению коэффициента потерь. Чтобы избежать этой проблемы, необходимо контролировать уровень сигнала и выбирать кабели, которые обеспечивают оптимальную передачу сигналов.

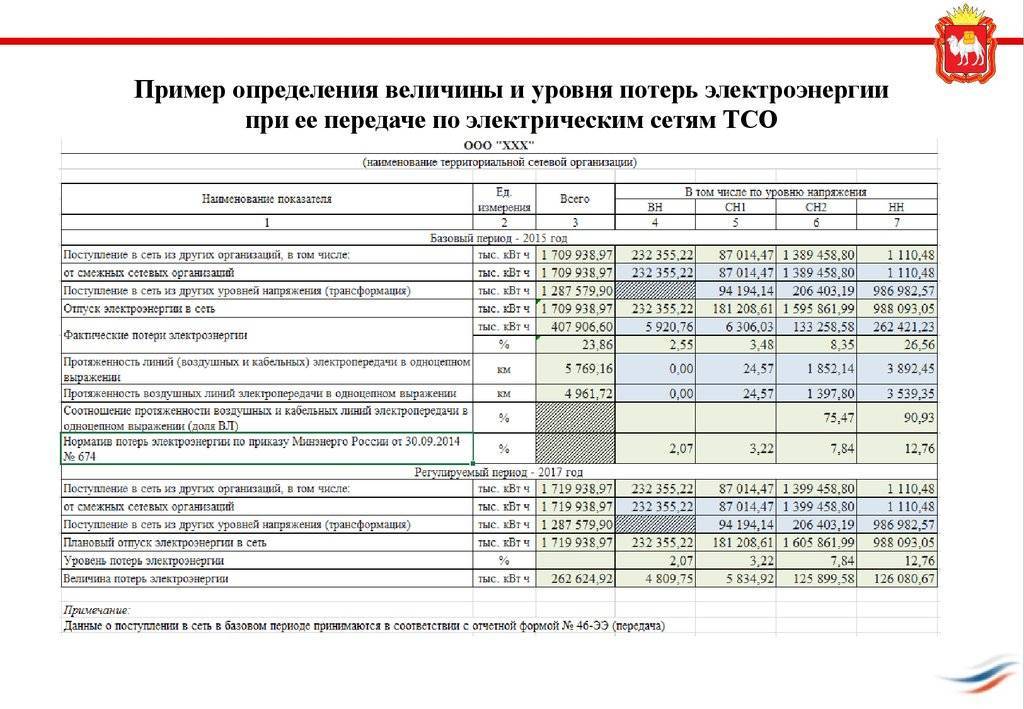

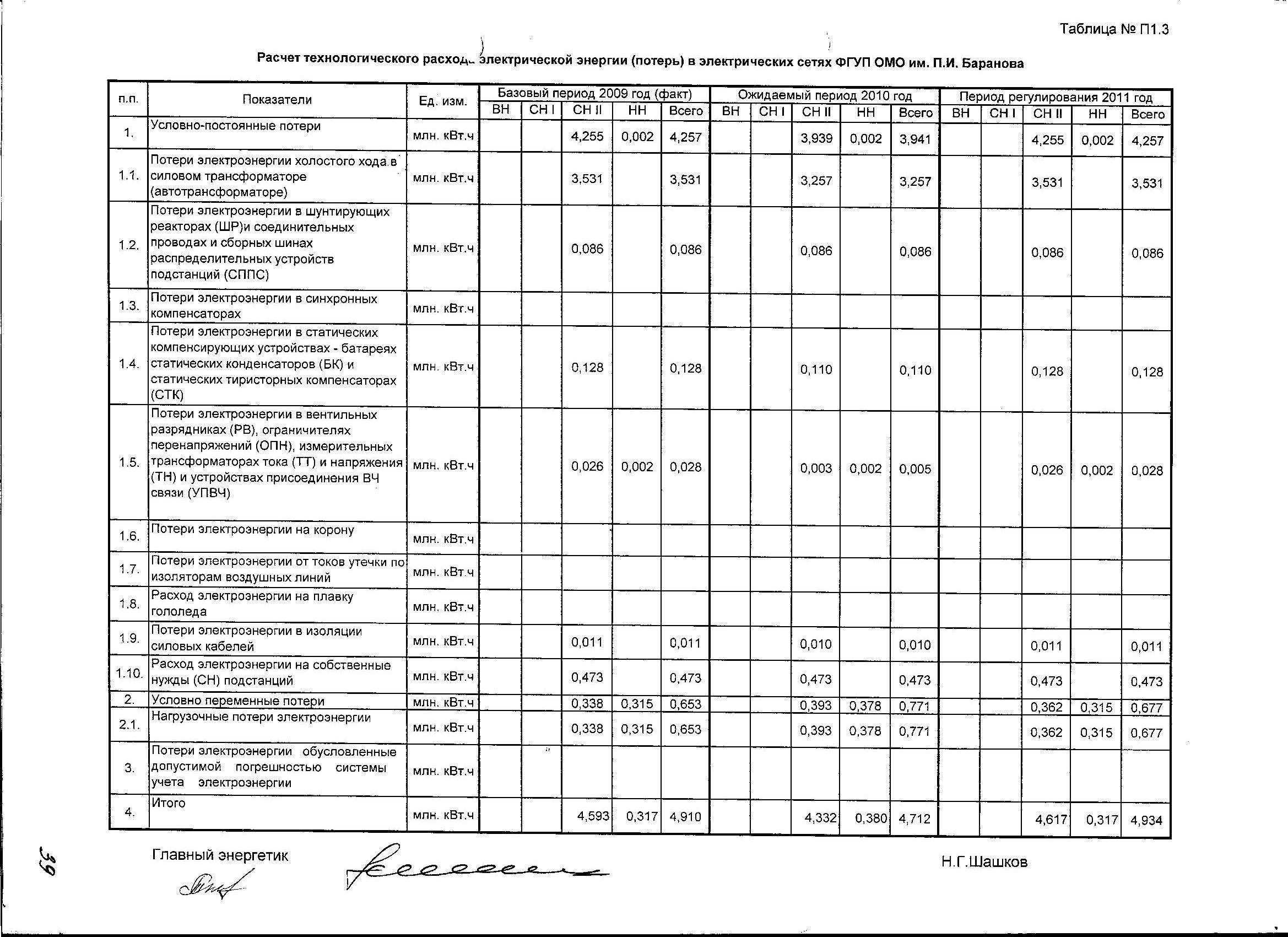

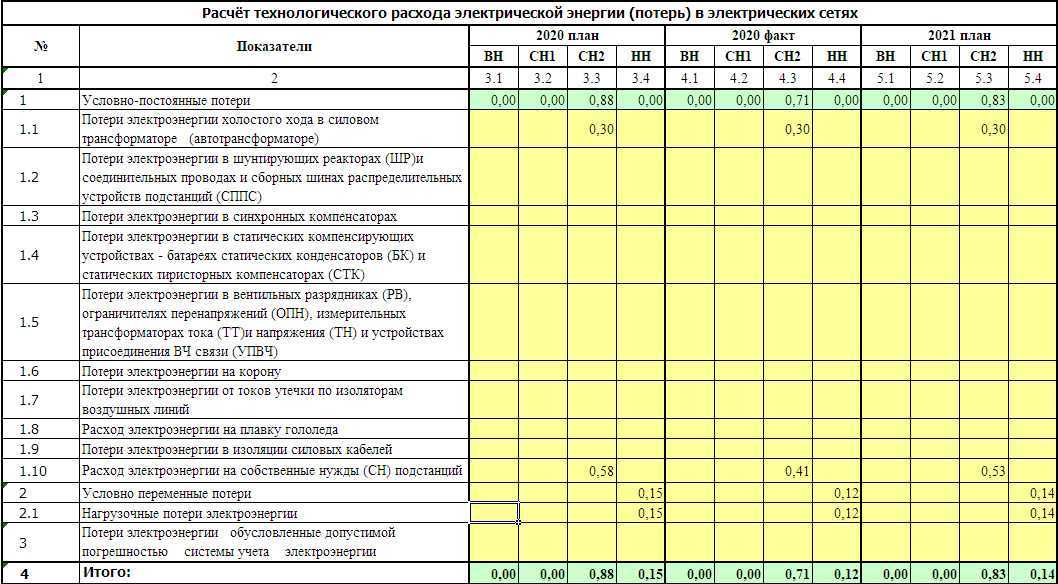

Причины потерь электрической энергии при ее транспортировке

Регулирование и учет всех видов потерь электроэнергии осуществляется на государственном уровне при помощи принятых законодательных актов. Разница в напряжении, варьирующегося в пределах 220 В- 380 В относится к одной из причин создавшейся ситуации. Для обеспечения таких показателей при транспортировке напрямую от генераторов электростанций до конечного потребителя сотрудникам энергетических служб необходимо прокладывать сети с проводами большого диаметра.

Такая задача является невыполнимой. Толстые провода, сечение которых будет соответствовать параметрам напряжения электрической энергии, соответствующей пожеланиям потребителей, невозможно монтировать на ЛЭП.

Укладка магистралей под землей относится к экономически не выгодным и не рациональным мероприятиям. Большой вес проводов не позволяет проводить электромонтажные работы без риска возникновения аварийных ситуаций и угрозы жизни работников.

Для предотвращения потерь электроэнергии по этой причине было принято решение об использовании высоковольтных линий электропередач, способных транспортировать электрический ток небольшой величины на фоне повышенного напряжения, достигающего значений до 10000 Вольт. В такой ситуации отпадает необходимость монтажа проводов с большим сечением.

Следующей причиной, обуславливающей потери энергетических ресурсов во время их транспортировки к потребителю, является недостаточно эффективная работа трансформаторов. Их установка вызвана необходимостью преобразования высокого напряжения и приведения его к значениям, используемых в распределительных сетях.

Плохой контакт проводников, увеличение их сопротивления со временем усугубляют ситуацию и также становятся факторами, которые обуславливают потери электрической энергии. В их список также необходимо внести повышенную влажность воздуха, вызывающей утечку тока на корону, а также изоляцию проводов, несоответствующую требованиям нормативной документации.

После доставки производителем энергии в организацию, занимающейся ее распределением между потребителями, происходит преобразование полученного высокого напряжения до значений 6-10 кВ. Но это еще не конечный результат.

Снова необходима ступенчатая трансформация напряжения до цифры 0,4 кВ, а затем до значений, нужных обычным потребителям. Они варьируются в пределах 220 В -380 В. На этом этапе функционирования трансформаторов снова происходит утечка энергии. Каждая модель агрегатов отличается КПД и допустимой на него нагрузкой.

При мощности потребления, которая будет больше или меньше расчетных ее значений, поставщикам снова не удастся избежать энергетических потерь.

К еще одному негативному моменту при транспортировке энергии относится несоответствие эксплуатационных характеристик используемой модели трансформатора, предназначенного для снижения напряжения в сети, величиной 6-10 кВ до 220 В и потребляемой потребителями мощности.

Такая ситуация приводит к выходу со строя преобразующего устройства и отсутствию возможности получить необходимые параметры электрического тока на выходе. Снижение напряжения приводит к сбою в работе бытовых приборов и увеличенному расходу энергии. И тогда снова фиксируются ее потери.

Разработка мероприятий по устранению таких причин поможет исправить такую ситуацию. Появится возможность свести потери во время ее транспортировки к конечному потребителю к минимуму.

Оценка потерь мощности по графику нагрузки для года

Для оценки потерь мощности за год используется два подхода. Первый подход основан на анализе графиков нагрузок и, в целом, аналогичен рассмотренному ранее при расчет потерь за сутки. Второй подход также опирается на значение числа часов использования максимумов, однако предполагает применение эмпирических коэффициентов для расчета числа часов масимальных потерь. Далее рассмотрим более подробно каждый из них.

Максимальные значения активной мощности нагрузки для узлов 1 и 2 составляют:

- \displaystyle P1 = 80 \text{ МВт };

- \displaystyle P2 = 100 \text{ МВт }.

Разделим год на три условных интервала. Расчётные интервалы для данной задачи:

- \displaystyle \Delta t_{1} = 121 \text{ суток };

- \displaystyle \Delta t_{2} = 121 \text{ суток };

- \displaystyle \Delta t_{3} = 123 \text{ суток }.

Пусть на указанных интервалах значение мощности нагрузки совпадает с суточными графиками нагруки, а именно:

для узла 1:

- \displaystyle P1_{1} = 20 \text{ МВт };

- \displaystyle P1_{2} = 40 \text{ МВт };

- \displaystyle P1_{3} = 80 \text{ МВт }.

для узла 2:

- \displaystyle P2_{1} = 100 \text{ МВт };

- \displaystyle P2_{2} = 75 \text{ МВт };

- \displaystyle P2_{3} = 25 \text{ МВт }.

Согласно суммарному графику нагрузки (рисунок 6), максимальное значение нагрузки определяется на 1 интервале времени. Для данного интервала в предыдущем примере были расчитаны суммарные потери мощности:

- \displaystyle \Delta S_{\text{сумм.1}} = 4.956 + j27.583 \text{ МВА }.

Определим значения числа часов использования масимума за год для каждого узла:

- \displaystyle T1_{\text{max.год}} = \frac{P1_{1} \cdot \Delta t_{1} + P1_{2} \cdot \Delta t_{2} + P1_{3} \cdot \Delta t_{3}}{P1} = 213.75 \text{ суток };

- \displaystyle T2_{\text{max.год}} = \frac{P2_{1} \cdot \Delta t_{1} + P2_{2} \cdot \Delta t_{2} + P2_{3} \cdot \Delta t_{3}}{P2} = 242.5 \text{ суток }.

Средневзвешанное значение числа часов использования максимальной мощности для схемы составит:

- \displaystyle T^{ср.взв.}_{\text{max.год}} = \frac{P1 \cdot T1_{\text{max.год}} + P2 \cdot T2_{\text{max.год}}}{P2} = 413.5 \text{ суток }.

Расчёт по графикам нагрузок

Рассчитаем число часов масимальных потерь (по графикам нагрузки) для каждого узла и средневзвешанное значение.

- \displaystyle \tau1_{\text{год}} = \frac{(\frac{P1_{1}}{\cos{\phi}})^{2} \cdot \Delta t_{1} + (\frac{P1_{2}}{\cos{\phi}})^{2} \cdot \Delta t_{2} + (\frac{P1_{3}}{\cos{\phi}})^{2} \cdot \Delta t_{3}}{(\frac{P1}{\cos{\phi}})^{2}} = 160.81 \text{ суток };

- \displaystyle \tau2_{\text{год}} = \frac{(\frac{P2_{1}}{\cos{\phi}})^{2} \cdot \Delta t_{1} + (\frac{P2_{2}}{\cos{\phi}})^{2} \cdot \Delta t_{2} + (\frac{P2_{3}}{\cos{\phi}})^{2} \cdot \Delta t_{3}}{(\frac{P2}{\cos{\phi}})^{2}} = 196.75 \text{ суток };

- \displaystyle \tau^{ср.взв.}_{\text{год}} = \frac{\frac{P1}{\cos{\phi}} \cdot \tau1_{\text{год}} + \frac{P2}{\cos{\phi}} \cdot \tau2_{\text{год}}}{\frac{P2}{\cos{\phi}}} = 325.4 \text{ суток }.

Потери энергии в сети для года будут определяться как:

- \displaystyle \Delta Э^{\text{гр.н}}_{\text{пер.}\tau\text{ год}} = \tau^{ср.взв.}_{\text{год}} \cdot \Delta S_{\text{сумм.1}} = 1602.781 + j8975.573 \text{ МВА} \cdot \text{сутки}.

Расчёт по эмпирическим коэффициентам

Рассчитаем число часов масимальных потерь (по эмпирическим коэффициентам) для каждого узла и средневзвешанное значение.

- \displaystyle \tau1_{\text{ф}} = (0.124 + T1_{\text{max.год}} \cdot (10)^{-4})^{2} \cdot 8760 = 137.75 \text{ суток };

- \displaystyle \tau2_{\text{ф}} = (0.124 + T2_{\text{max.год}} \cdot (10)^{-4})^{2} \cdot 8760 = 138.19 \text{ суток };

- \displaystyle \tau^{ср.взв.}_{\text{ф}} = \frac{\frac{P1}{\cos{\phi}} \cdot \tau1_{\text{ф}} + \frac{P2}{\cos{\phi}} \cdot \tau2_{\text{ф}}}{\frac{P2}{\cos{\phi}}} = 248.394 \text{ суток }.

Потери энергии в сети для года будут определяться как:

- \displaystyle \Delta Э^{\text{ф}}_{\text{пер.}\tau\text{ год}} = \tau^{ср.взв.}_{\text{ф}} \cdot \Delta S_{\text{сумм.1}} = 1223.483 + j6851.504 \text{ МВА} \cdot \text{сутки}.

Расчетные потери энергии при интервальной оценке режимов на аналогичном периоде (для года) составлят (для сравнения):

Основные причины утечек электроэнергии

Большая часть энергии, произведенная трансформатором, рассеивается

Большая часть энергии, произведенная трансформатором, рассеивается

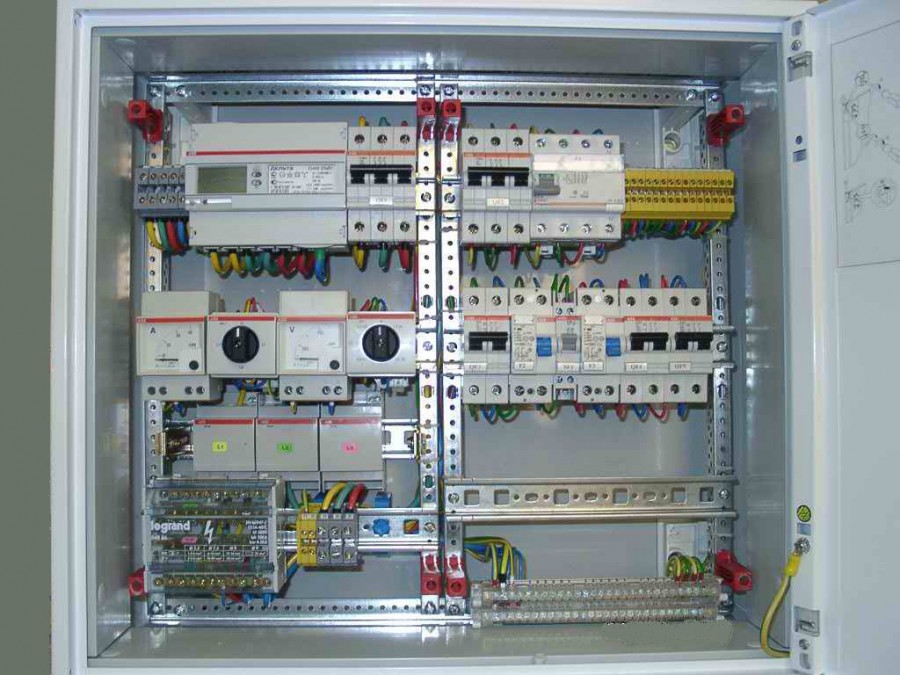

Грамотный подход к расчету потерь электроэнергии подразумевает учет причин, по которым они возникают. При исследовании проблемы следует разделять источники непроизводительных расходов в соответствии с уже знакомой классификацией. Начать следует с технической составляющей, которую обычно увязывают с такими элементами:

- трансформаторы;

- высоковольтный кабель или воздушная линия;

- обслуживающее линию оборудование.

У любого силового трансформатора имеется несколько обмоток, каркас которых крепится на ферромагнитном сердечнике. В нем и теряется большая часть электроэнергии, трансформируемой в тепло (оно затем просто рассеивается в пространство).

На величину потерь в различных элементах электросети также влияет режим ее работы: холостой ход или «под нагрузкой». В первом случае они оцениваются как постоянные, не зависящие от внутренних и сторонних факторов. При подключении потребителя уровень потерь зависит от величины нагрузочного тока в цепи, который каждый день меняется. Поэтому для его оценки проводятся статические наблюдения за определенный период (за месяц, например).

Потери в ВВ линиях электропередач образуются при транспортировке энергоносителя из-за утечек, связанных с коронным разрядом, а также из-за нагрева проводников. К категории обслуживающего оборудования относят установки и приборы, участвующие в генерации, транспортировке, а также в учете и потреблении отпускаемой энергии. Величины сверхнормативных потерь этой категории в основном не меняются со временем или же учитываются посредством электросчетчиков.

Обработка «Распознавание штрихкода с помощью утилиты Zbar» для Документооборот ред. 2 Промо

В связи с тем, что стандартный функционал программы «Документооборот» ред. 2.1 дает возможность распознавания штрихкодов только форма EAN-13, данная обработка — альтернативный способ для распознавания штрихкода в программе 1С: Документооборот ред. 2 с помощью утилиты Zbar, которая распознает в том числе и в формате Code 128 (один из стандартных штрихкодов кодирования документов, например, «Управление торговлей» ред. 11), а также с возможностью поэтапно проследить все действия от распознавания до прикрепления к документу или простой загрузки в каталоги файлов в базе 1С.

5 стартмани

Методика и пример расчета

Известны следующие методики приблизительного подсчета потерь в линиях электропередач:

- оперативные расчеты;

- посуточные вычисления;

- определение максимальных потерь за определенный промежуток времени;

- использование обобщенных данных.

С полной информацией об официально утвержденных методиках определения этого параметра можно ознакомиться в соответствующей нормативной документации.

Расчет потерь в силовом трансформаторе

Расчет потерь в силовом трансформаторе

В качестве примера рассмотрим расчет потерь в фидере высоковольтной линии с трансформатором ТП 6-20/04кВ.

При реализации метода оперативного расчета издержек в зависимости от линейного падения напряжения сначала измеряются величины фазных потенциалов на шинах трансформаторной подстанции в самой удаленной точке при максимальной нагрузке. По результатам проведенных измерений узнается абсолютное и относительное снижение DU в процентах: оно берется по отношению к его среднестатистическому фазному значению на шинах 0,4 кВ ТП 6-20.

Потери энергии W в линии напряжением 0,4 кВ (в процентах от отгрузки электроэнергии в сеть) можно узнать по следующей формуле:

W = 0,7 Kн х DU х t /T, где

- Кн – коэффициент, учитывающий перекос фаз или неравномерность распределения по потребителям;

- U – потери напряжения в нагрузке (в самой удаленной точке линии, то есть по вычисленные максимуму);

- T – время наблюдения (в часах);

- t – величина временной размерности, характеризующая заполнением графика проверки передачи полезной мощности потребителю.

Выбрав значения параметров для конкретного фидера по одной из выложенных в Интернете таблиц (ТП-4) и подставив их в формулу, с помощью калькулятора получим значение 11,4 процента.

Для фидеров других марок искомую величину технологических потерь удается посчитать с помощью тех же таблиц с приведенными в них данными.

Как снижать?

Постоянные технические потери уменьшить достаточно сложно. Это шум, теплота, выделяющаяся при передаче электроэнергии. «Их обычно выявляется от четверти до трети в сетях распределения. Переменные потери зависят от количества энергии, распределенной сетью. Как правило, 1% повышения потока приводит к увеличению потерь на 1,8%. Чем длиннее сеть распределения, например, в отдаленных неурбанизированных районах, тем больше потерь. Поэтому в России технические потери — фактор практически неустранимый на 100%»,— поясняет госпожа Минчичова.

Резерв снижения технических потерь сегодня, по разным оценкам, составляет от 12 до 33% от всего их объема. Снижение технических потерь достигается за счет совершенствования технологических процессов: модернизации и технического перевооружения электросетевого оборудования; повышения пропускной способности работы электрических сетей; внедрения энергосберегающих технологий, в первую очередь устройств компенсации реактивной мощности и средств регулирования напряжения; изменения схемы электроснабжения отдельных узлов.

«В целом фактические потери электроэнергии в России можно уменьшить, прежде всего за счет снижения коммерческих потерь — погрешностей системы учета, безучетного потребления и кражи электроэнергии»,— говорит госпожа Минчичова. Для этого, по мнению господина Москалева, целесообразно применять компактные распределительные устройства с функцией отслеживания потребления энергии на линиях. Это позволит максимально быстро локализовать участок, на котором электроэнергия пропадает бесследно, и устранить причины такого явления.

По мнению Валерии Минчичовой, помочь в решении проблемы энерговоровства могут ужесточение ответственности; своевременная замена и ремонт оборудования, прежде всего учетного; совершенствование и автоматизация средств и систем учета электроэнергии, внедрение интеллектуальных систем учета; развитие электросетей с включением в них точечных подстанций; децентрализация электроснабжения, развитие системы мини-подстанций, расширение системы просьюмеров (тех, кто одновременно является и потребителями, и поставщиками энергии).

Как уменьшить коэффициент потерь

Коэффициент потерь является важным параметром при расчете эффективности системы передачи сигнала. Чем меньше коэффициент потерь, тем выше качество передачи данных. Рассмотрим несколько способов уменьшения коэффициента потерь.

Использование качественных кабелей и разъемов. При выборе кабелей и разъемов, необходимо учитывать их качество и соответствие требованиям передаваемого сигнала. Использование высококачественных кабелей и разъемов помогает уменьшить коэффициент потерь.

Рациональное размещение оборудования. Размещение оборудования вблизи и без препятствий помогает уменьшить коэффициент потерь. Между точками передачи сигнала необходимо установить оборудование на доступном расстоянии без препятствий и помех в виде стен, мебели или других предметов.

Использование усилителей сигнала. При дальней передаче сигнала необходимо использовать усилители сигнала. Это поможет усилить сигнал и уменьшить коэффициент потерь

При этом важно выбирать качественные усилители, соответствующие параметрам сигнала и кабелей.

Регулярное техническое обслуживание. Регулярное обслуживание оборудования помогает уменьшить коэффициент потерь

Тщательная проверка оборудования на наличие повреждений, засоров или других проблем помогает гарантировать качественную передачу сигнала.

Таким образом, уменьшить коэффициент потерь можно различными способами, начиная от выбора качественных кабелей и разъемов, заканчивая регулярным техническим обслуживанием оборудования

Важно учитывать все параметры передаваемого сигнала и выбирать оборудование, соответствующее этим требованиям

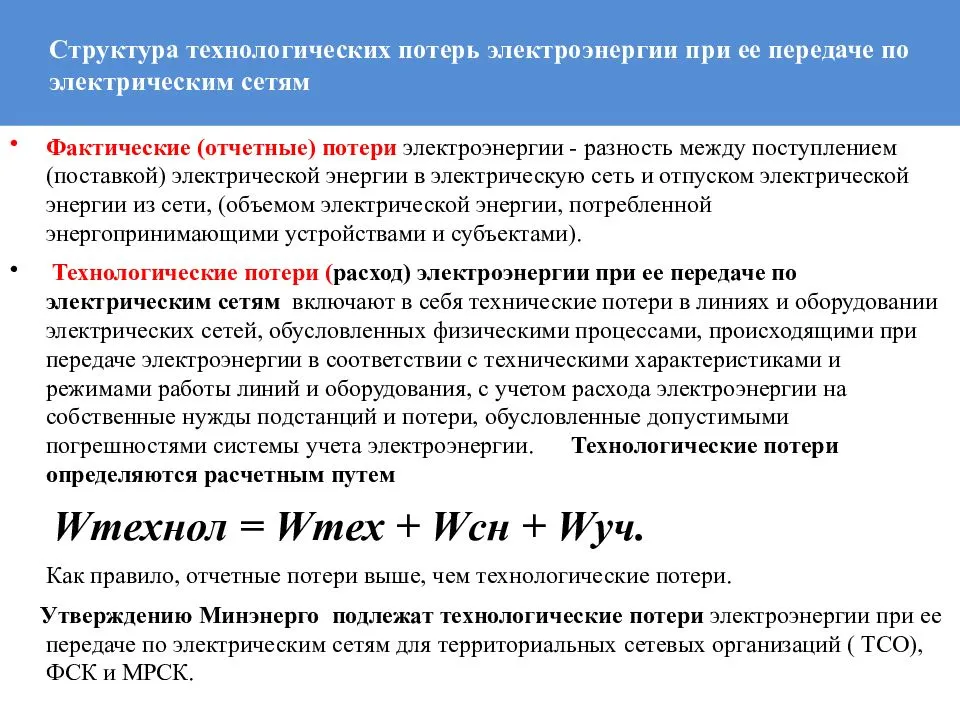

Виды и структура потерь электроэнергии в электросетях

Расчет потерь электроэнергии в электросетях является важным урегулированием деятельности энергетической промышленности. В этой связи, необходимо знать виды и структуру потерь электроэнергии, чтобы улучшить энергоэффективность и поэтому уменьшить потери энергии.

Структура потерь электроэнергии

Потери электроэнергии в электросетях могут быть рассмотрены из нескольких точек зрения: по происхождению, по времени возникновения, по характеру и по месту возникновения.

- Потери электроэнергии могут быть низкочастотными (происходят по сети передачи электроэнергии) и высокочастотными (возникают из-за существования электроэнергетических нагрузок).

- Потери электроэнергии возникают как на активных элементах электрических цепей (трансформаторы, провода, генераторы и т.д.), так и на реактивных элементах электрических цепей (конденсаторы).

- Потери электроэнергии могут быть развитыми (проявляются в сети передачи электроэнергии) и аистеретическими (возникают в момент включения элементов электрической цепи).

Виды потерь электроэнергии

Потери активной электроэнергии обычно подразделяют на три вида:

- потери производятся от сопротивления электрооборудования и электроустановок: трансформатор, мостов, кабелей и т.д. (сопротивительные потери);

- потери производятся от неидеальности схем напряжения и тока (потери напряжения);

- потери производятся от преобразования электрической энергии в тепловую и световую (оптические потери).

Потери реактивной мощности в свою очередь подразделяются на:

- потери производятся от магнитных колебаний, возникающих при работе электрооборудования и электроустановок (магнитные потери);

- потери производятся от искажения силовых характеристик и передачи электрической энергии через магнитное поле (диссипативные потери);

- потери производятся от неидеальности схем напряжения и тока в конце линий передачи энергии (необязательные напряжения).

Таким образом, понимание видов и структуры потерь электроэнергии необходимо для эффективной работы электроэнергетической системы. Оптимизация работы системы позволяет снизить потери энергии, что является актуальным вопросом в современном мире.

Коммерческая составляющая

Под данными затратами подразумевается сальдо между абсолютными (фактическими) и техническими потерями. В идеале такая разница должна стремиться к нулю, но на практике это не реально. В первую очередь это связано с особенностями приборов учета отпущенной электроэнергии и электросчетчиков, установленных у конечных потребителей. Речь идет о погрешности. Существует ряд конкретных мероприятий для уменьшения потерь такого вида.

К данной составляющей также относятся ошибки в счетах, выставленных потребителю и хищения электроэнергии. В первом случае подобная ситуация может возникнуть по следующим причинам:

- в договоре на поставку электроэнергии указана неполная или некорректная информация о потребителе;

- неправильно указанный тариф;

- отсутствие контроля за данными приборов учета;

- ошибки, связанные с ранее откорректированными счетами и т.д.

Что касается хищений, то эта проблема имеет место во всех странах. Как правило, такими противозаконными действиями занимаются недобросовестные бытовые потребители. Заметим, что иногда возникают инциденты и с предприятиями, но такие случаи довольно редки, поэтому не являются определяющими. Характерно, что пик хищений приходится на холодное время года, причем в тех регионах, где имеются проблемы с теплоснабжением.

Различают три способа хищения (занижения показаний прибора учета):

- Механический. Под ним подразумевается соответствующее вмешательство в работу прибора. Это может быть притормаживание вращения диска путем прямого механического воздействия, изменение положения электросчетчика, путем его наклона на 45° (для той же цели). Иногда применяется более варварский способ, а именно, срываются пломбы, и производится разбалансирование механизма. Опытный специалист моментально обнаружит механическое вмешательство.

- Электрический. Это может быть как незаконное подключение к воздушной линии путем «наброса», метод инвестирования фазы тока нагрузки, а также использование специальных приборов для его полной или частичной компенсации. Помимо этого есть варианты с шунтированием токовой цепи прибора учета или переключение фазы и нуля.

- Магнитный. При данном способе к корпусу индукционного прибора учета подносится неодимовый магнит.

Магнит может воздействовать только некоторые старые модели электросчетчиков

Магнит может воздействовать только некоторые старые модели электросчетчиков

Практически все современные приборы учета «обмануть» вышеописанными способами не удастся. Мало того, подобные попытки вмешательства могут быть зафиксированы устройством и занесены в память, что приведет к печальным последствиям.

Что такое потери электрической энергии?

Под потерями электроэнергии в широком смысле следует понимать разницу между поступлениями в сети и фактическим потреблением (полезным отпуском). Расчет потерь предполагает определение двух величин, что выполняется через учет электрической энергии. Одни стоят непосредственно на подстанции, другие у потребителей.

Потери могут рассчитываться в относительных и абсолютных величинах. В первом случае исчисление выполняется в процентах, во втором – в киловатт-часах. Структура разделена на две основных категории по причине возникновения. Общие потери именуются фактическими и являются основой эффективности работы подразделения.

Как рассчитывают потери электроэнергии по длине линии

На основе описанных выше параметров, можно воспользоваться формулой для вычисления потерь электроэнергии по время ее передачи.

В данной формуле:

ΔW – общее количество потерь электрической энергии при передаче,

W – объем электрической энергии, потраченной на обеспечение работы линии в течение определенного промежутка времени,

КL – коэффициент, предназначенный для учета распределительной нагрузки на линию потребления, в рассматриваемом примере вся сеть разбита на три отдельных линии, к каждой из которых подключено по 20 объектов потребления,

Кф – коэффициент из графика нагрузки на линию,

L – длина сети электроснабжения,

tgφ – реактивная мощность сети,

F – диаметр сечения провода на участке сети,

Д – отрезок времени, в течение которого осуществляется потребление энергии и, как следствие, потери,

Кф² — коэффициент заполнения графика.

Кф² можно рассчитать по простой формуле:

Кз в данной формуле – это коэффициент заполнения графика потребления. Если отсутствуют точные данные по такому графику, за коэффициент принимают величину 0,3. В этом случае по формуле высчитывается Кф², которое будет равняться 1,78.

Если за основу расчетов принять годовую мощность сети в 63 тысячи кВт, тогда для каждой отдельной линии на один фидер будет приходиться электроэнергии на 21 тысячу кВт. Для формулы лучше применять величину в Вт, а не в кВт, то есть, 21*106 Вт/ч.

Когда все необходимые параметры для расчета установлены, их следует подставить в основную формулу, которая в нашем случае будет иметь следующий вид:

Проводим расчеты и получаем величину потерь электроэнергии для одной из трех линий, равную 573,67 кВт/ч. Общие потери в год будут в три раза больше, то есть — 1721 кВт/ч. Именно так должен проводиться расчет потерь электроэнергии на разных объектах.

Ниже вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором для расчёта стоимости проектирования сетей электроснабжения:

Примеры использования коэффициента потерь

Коэффициент потерь широко применяется в различных областях, где необходимо учитывать потери энергии или сигнала в процессе передачи или преобразования. Рассмотрим несколько примеров:

- Телекоммуникации: при передаче сигнала на большие расстояния через оптоволоконные кабели или радиоволны возникают потери энергии в виде тепла и шума. Коэффициент потерь используется для оценки уровня сигнала на конечной точке и выбора соответствующих усилителей для усиления сигнала.

- Электроэнергетика: при передаче электроэнергии по линиям возникают потери в виде тепла и электромагнитных волн. Коэффициент потерь помогает оценить эффективность передачи и выбор соответствующих компонентов для снижения потерь.

- Теплообмен: при передаче тепла между системами возникают потери, связанные с тепловым сопротивлением. Коэффициент потерь может использоваться для определения эффективности системы и выбора соответствующих материалов для снижения потерь.

- Механика: при передаче механической энергии возникают потери в виде трения и вибрации. Коэффициент потерь используется для оценки эффективности передачи и выбора соответствующих компонентов для снижения потерь.

Таким образом, коэффициент потерь является важным инструментом для оценки эффективности различных систем и выбора соответствующих компонентов для минимизации потерь.

С чем могут быть связаны потери?

Избежать технологических потерь электроэнергии невозможно, но можно их уменьшить. Они обусловлены непосредственно процессами передачи ресурса, параметрами и характеристиками устройств, а также условиями работы линий. Все это относится к допустимым погрешностям системы учета ресурса.

Выделяют три ключевых фактора, которые напрямую влияют на количество потерь.

- Технический фактор. Расход электроэнергии зависит от различных физических процессов. Его величина напрямую связана с климатом, нагрузочной составляющей и категорией условно-постоянных расходов. В последнюю включены затраты, которые возникают при штатной эксплуатации электрооборудования.

- Расходы на поддержку работы энергооборудования. Для бесперебойного функционирования вспомогательных устройств нужна электроэнергия. Для стабильной работы основного оборудования необходимы системы вентиляции, контрольно-измерительные приборы, компрессоры, светильники и др.

- Хищение электроэнергии. Недобросовестными потребителями электроэнергии являются не только физические лица, но также коммерческие организации и предприятия. Для обмана приборов учета потребления ресурса используют разные способы.

Величина технологических потерь электрической энергии бывает сильно завышена. К основным причинам данной проблемы относят следующие:

- значительно устаревшее энергооборудование;

- недостаточное развитие электрических сетей;

- отсутствие полноценного контроля за показаниями счетчиков;

- несовершенный процесс взимания платы.

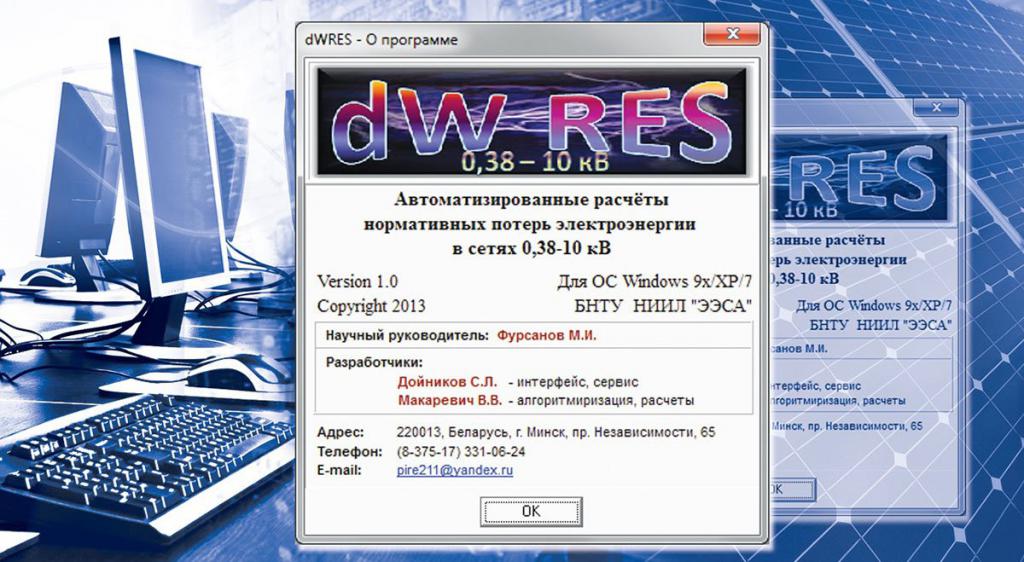

Используемое программное обеспечение для расчета

На текущий момент существует огромное количество программного софта, который выполняет расчет норматива технических потерь. Выбор того или иного продукта зависит от стоимости обслуживания, региональности и других важных моментов. В Республике Беларусь основной программой считается DWRES.

Софт разрабатывался группой ученых и программистов Белорусского Национального Технического Университета под руководством профессора Фурсанова Н.И. Инструмент для расчета норматива потерь специфичен, обладает рядом системных достоинств и недостатков.

Для рынка России особой популярностью пользуется ПО «РПТ 3», который разрабатывался специалистами ОАО «НТЦ Электроэнергетики». Софт весьма неплохой, выполняет поставленные задачи, но также обладает рядом отрицательных сторон. Тем не менее расчет нормативных величин осуществляется в полной мере.

Как провести свет на балкон?

Для того, чтобы установить светильники на потолок на балкон, нужно сперва подвести туда электричество. Если вы хотите это сделать самостоятельно, а не при помощи профессионалов, сначала определитесь с источником электроэнергии, это могут быть:

- главный распределительный щиток в квартире (наиболее трудоемко и сложно);

- распределительная коробка в соседней комнате, от которой можно провести еще одну линию;

- или ближайшая розетка (самый простой и распространенный способ подвести электричество к балкону).

Стоить помнить, что любые работы с электросетью может проводить человек, у которого есть хотя бы базовые знания. Если отделка балкона планируется с нуля, предпочтительнее остановиться на скрытой проводке, когда электрический кабель после штробления стены помещается в специальный канал, а после — замазывается штукатуркой.

Открытая электрическая проводка размещается поверх стены, что не всегда соответствует выбранному дизайну, но зато такой способ проще. А скрыть неугодные провода всегда можно за специальными пластиковыми кабель-каналами. Так как нюансов таких, как нагрузка на сеть, пожарная безопасность и других, много, рекомендуется доверить монтажные работы специалисту.